В данной статье рассматриваются процесс изучения и проблема определения абсолютной точности величины земного года (одно орбитальное обращение Земли вокруг Солнца) китайскими календаристами в аспекте астрономическая календарология.

Значение календаря в культуре Китая.

Надписи на костях и черепашьих панцирях, относящихся к эпохе Шан-Инь, свидетельствуют о глубоком интересе древних китайцев к проблемам, связанным с разработкой точного календаря.

Луносолнечные календари.

Учреждение древних календарей китайцы приписывают своим культурным героям - первым правителям Китая. Так, по легенде, правитель Яо по вступлении на престол (2357 до р.х.) приказал составить календарь четырем своим министрам - двум братьям Си и двум братьям Хэ. Для сбора необходимых астрономических данных они были посланы в разные края страны, расположенные по четырем сторонам света. Измеряя длину тени гномона, братья определили дни равноденствия и солнцестояния, что позволило им установить продолжительность года в 366 сут. Документированная история китайской календарной науки имеет большую глубину. Расшифровка надписей на гадательный костях эпохи Шан-Инь показала, что уже в XIV до р.х. китайцам были известны солнечный год (суй, нянь) в 365,25 сут и длина синодического месяца (юэ) в 29,5 сут (некоторыми исследователями указывается более точное значение месяца у шанцев - 29,53 сут). Начиная с эпохи Шан-Инь, китайские календари строились как сочетание лунного и солнечного циклов. Это были лунно-солнечные календари (ин-ян ли), в которых способ счета по лунным месяцам дополнялся поправкой на солнечный цикл путем введения «вставного месяца» (жунь юэ). Начало месяца при этом всегда совпадает с новолунием, а середина месяца всегда совпадает с полнолунием. Двенадцать лунных месяцев образуют эмболисный лунный год, а тринадцать лунных месяцев образуют високосный лунный год (жунь суй). Основные трудности в составлении лунно-солнечного календаря заключаются в том, что лунный месяц (29,53059 сут) и тропический год (365,24219 сут) не содержат целого числа дней, а целое число лунных месяцев не укладывается в год. Поэтому одной из главных задач составителей лунно-солнечного календаря была синхронизация солнечного цикла и лунаций (время, протекающее между последовательными новолуниями или другими фазами Луны). При этом уделялось особое внимание определению «резонансов», то есть таких более или менее длинных периодов времени, которые заканчиваются приблизительным совпадением определенных количеств солнечных и лунных циклов. Также в традиционной китайской календарной науке производились расчеты повторяемости затмений и многих других астрономических явлений, а также различные нумерологические согласования. Задачу синхронизации китайцы решали, чередуя длинные и короткие месяцы, состоящие из 29 и 30 суток. Таким образом, средняя длительность месяца была равна 29,5 суток. Периодическая вставка длинного месяца вместо короткого месяца приводила к тому, что средняя длительность становилась ближе к истинной длительности. Поскольку 12 лунных месяцев в сумме не дотягивают около 11 сут до целого солнечного года, то каждые несколько лет было необходимо добавлять «вставной месяц». Сложные правила этих процедур начали складываться в эпоху Шан-Инь. Один из методов, который тогда применялся, состоял в спорадическом добавлении 13-го месяца из 29 или 30 сут к концу 12-месячного года. Другой метод предполагал подобную вставку между любыми двумя месяцами года. В эпоху Шан-Инь месяц из 29 сут стал называться «сяо юэ» («малый месяц»), а месяц из 30 сут - «да юэ» («большой месяц»). Выделялась еще «диада больших месяцев» («бинь да юэ») - 30 сут + 30 сут.

В «Си цы чжуани» (I, 8) говорится о солнечном годе из 360 сут и указывается, что 13-ый добавочный месяц должен вставляться дважды за пять лет.

Лунный год равен приблизительно 354 сут. Разница между лунным и солнечным годами = 6 сут. За 5 лет разница составит приблизительно один месяц в 30 сут. Поэтому, чтобы можно было вставлять в 5 лет два добавочных месяца, следует полагать солнечный год состоящим не из 360, а из 366 сут, если второй добавочный месяц равен 30 сут, или из 365 сут, если второй месяц равен 29 сут. Указанная ошибка в расчете, видимо, определяется тем, что число 360 рассматривается в «Си цы чжуани» нумерологически соответствующим количеству стеблей, выпадавших при гадании по «Канону перемен» («И цзин»; см. «Чжоу и»), - 216 янских и 144 инских стеблей. Эти числа находятся в отношении 3 к 2. Из этого можно сделать вывод, что 360-суточный год подразделялся еще на 5 периодов по 72 сут. По крайней мере, уже в середине периода Чунь-цю китайцам было известно, что 19 солнечных лет очень близки по своей продолжительности к 235 лунным месяцам (цикл метон). Такая близость означает, что при солнечном годе в 365,25 сут синодический месяц фактически принимался равным 29,53085 сут, что было весьма точным для того времени. Зафиксировано, что около 600 до р.х. (за 160-170 лет до открытия этого цикла греческим астрономом Метоном) в Китае существовало правило прибавления семи вставных месяцев в каждые 19 лет = «цикл чжан». В этот цикл входило 12 лет по 12 лунных месяцев и 7 лет по 13 лунных месяцев. Известно, что в эпоху Хань 7 високосных вставных месяцев приходились на 3, 6, 9, 11, 14, 17, 19 годы цикла чжан.

К эпохе Хань были известны «шесть древних календарей» (гу лю ли):

1. календарь Хуан-ди (мифический первопредок/император)

2. календарь Чжуань-сюй (внук Хуан-ди и его преемник)

3. календарь Сяский

4. календарь Иньский

5. календарь Чжоуский (соответствующих династий)

6. календарь Луский (государства Лу)

О календаре Хуан-ди точных сведений не сохранилось. Календари Чжуаньсюйский, Сяский, Иньский не имеют ничего общего с Чжуань-сюем, эпохами Ся и Инь и созданы, как считают исследователи, в эпоху Сражающихся царств. В них принимались различные дни для начала нового года. Как указывал Сыма Цянь:

• при династии Ся за начало года бралась 1 (первая) луна

• при династии Инь за начало года бралась 12 (двенадцатая) луна

• при династии Чжоу за начало года бралась 11 (одиннадцатая) луна

Известно, что в эпоху Чжоу действительно за начало года принималась 11 (одиннадцатая) луна, а при династии Цинь и в начале династии Хань год начинался с 10 (десятой) луны. Во время правления ханьского императора У-ди год стал вновь начинаться с 11 (одиннадцатой) луны.

Династия Цинь приняла календарь Чжуань-сюя, а ханьский император У-ди в 104 до р.х. ввел календарь Тай-чу (календарь, «созданный в период правления под девизом Тай-чу»). В момент его принятия совпали зимнее солнцестояние, первый день 11 (одиннадцатого) месяца и начало очередного 60-дневного цикла. В этом календаре брался синодический месяц, равный 29 499/940 сут (≈ 29,53085), и год, равный 3651/4 сут (365,25 сут), или 127/19 месяца. Вывод этих чисел опирался на число цикла чжан = 19 лет = 235 месяцев = 69393/4 сут. С целью получения целого числа суток брался цикл бу = 4 чжан = 76 лет = 27 759 сут. Для согласования календаря с 60-дневками принимался цикл цзи = 20 бу = 1520 лет = 555 180 сут. Он содержал 9253 периодов по 60 сут. Для согласования календаря с 60-летними циклами учитывался период юань = 3 цзи = 4560 лет = 76 периодов по 60 лет.

В период 1-5 от р.х. по приказу Ван Мана, главного министра (Да Сы Ма) при императоре Пин-ди, знаменитым ученым Лю Синем была произведена модификация календаря Тай-чу. Длина года в новом календаре составляла 365385/1539 сут (≈ 365,25016 сут), а значение синодического месяца = 2943/81 сут (≈ 29,53086 сут). Календарь Лю Синя назывался «саньтунским», поскольку в нем учитывался цикл юань (4617 лет), равный трем (сань) циклам тун (1539 лет). По истечении цикла юань совпадают новолуние, зимнее солнцестояние и начало 60-дневки. Цикл тун получался как произведение 19-летнего цикла чжан на сакральное и нумерологическое число «81». Максимальным периодом астрономических согласований в «саньтунском» календаре считалась «верховная эра Великого предела» (тай цзи шан юань; см. Тай цзи) = 23 639 040 лет. В течение этого периода, равного 5120 циклам юань, должен был произойти 171 «великий парад» пяти известных в древнее время планет. В китайских календарях, разрабатывавшихся позднее (табл. 1), можно заметить постепенный рост точности различных астрономических констант, что является демонстрацией устремления астрономов к истинному описанию действительности.

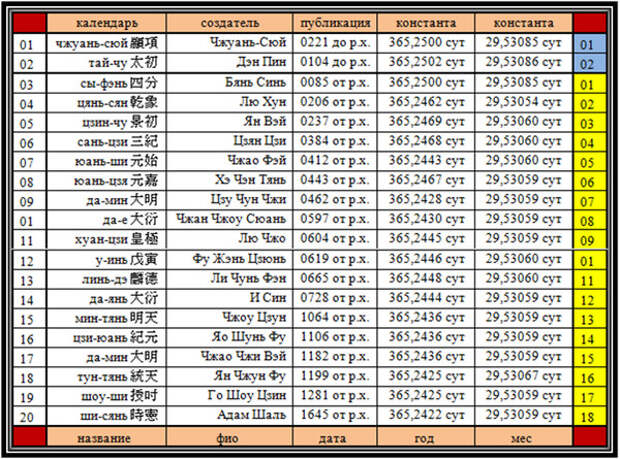

Таблица № 1. Главные китайские календари.

Проблема отсчета времени.

Среди проблем, решавшихся китайскими астрономами, было определение первого дня месяца. Хэ Чэн Тянь, разрабатывая календарь Юань-цзя, изданный в 443 от р.х., предложил сделать день, когда Солнце и Луна оказываются на одной долготе, первым днем каждого месяца вместо отсчета, опирающегося на среднюю величину синодического месяца. Его предложением в V и VI веке пренебрегли. Лю Чжо и Чжан Чжоу-сюань, в первые годы VII века, начали существенную реформу в календарной науке. Они обратили внимание на колебания в скорости Солнца и Луны, когда пробовали устанавливать их реальные позиции, чтобы определить первый день месяца. Метод для его определения, разработанный Лю Чжо, был применен в календаре Нуан-цзи, введенном в 604 от р.х. Предложенный в V веке Хэ Чэн-тянем принцип определения начала месяца со дня, когда Солнце и Луна оказываются на одной долготе, был учтен разработчиками календаря У-инь в 619 году. Но официально не был принят до 665 года, когда вошел в употребление календарь Линь-дэ, тем самым заканчивая двухвековые дебаты. Астроном И-син, работая над календарем Да-янь, введенным в 728 году, улучшил формулу, предложенную в 604 году Лю Чжо для фиксации первого дня месяца.

Проблема продолжительности года.

Глубокие исследования теории календаря привели астронома Лю Хуна в 206 году к пониманию того, что календарь с остаточной четвертью дня (365,25) дает неточное число в величине тропического года, отчего появляется много ошибок. В частности, в таком календаре был необходим перерасчет с помощью вставных дней. Лю Хун понял, что частый перерасчет календаря не являлся оптимальным решением. После некоторых расчетов он предложил сократить величину года до 365,2462 сут. В результате появился календарь Цянь-сян, заметно превосходивший по точности предыдущие и ставший первым календарем, в котором реализовался неформальный подход к величине тропического года. Методы разработки своего календаря Лю Хун описал в сочинении «Цяньсян ли шу» (Правила составления календаря «Небесные символы»), изданном в 206 году.

Среди тех астрономов, которые боролись за более точное значение тропического года, был Цзу Чун-чжи (429-501). Он смог улучшить технику наблюдений. Для установления тропического года было необходимо знать точное время зимнего солнцестояния. Поэтому китайские разработчики календарей придавали большую важность соответствующим наблюдениям. Однако на пути наблюдателей стояли следующие препятствия. Во-первых, отсутствие заметного различия в ежедневной длине тени, которая могла быть легко измерена в течение дня зимнего солнцестояния. Во-вторых, невозможность установления точного часа солнцестояния. Цзу Чун-чжи нашел решение этих проблем. Он растянул свои измерения тени на промежуток в 24 сут с целью получить среднее значение. Учет того, что большие изменения в длине тени могли наблюдаться в дни, достаточно отдаленные от зимнего солнцестояния, вносил важный вклад в успех новой методики Цзу Чун-чжи. Его календарь Да-мин устанавливает тропический год в 365,2428 сут. Такая точность не была оспорена до 1064 года, когда появился календарь Мин-тянь с годом в 365,2436 сут, который отметил начало практики наблюдений с разного числа позиций.

Ученый Го Шоу-цзин в конце XIII века создал устройство, называемое «определитель тени», которое дало возможность более четкого наблюдения края тени. Это устройство фокусировало солнечный свет через крошечное, «не больше, чем зерно риса» отверстие в точке на пластине гномона. «Определитель тени» открыл путь использованию более длинных гномонов для достижения более высокой точности. «Башня для измерения тени», стоящая теперь в уезде Дэнфэн, провинции Хэнань, является своего рода гигантским гномоном. Она была построена под руководством Го Шоу-цзина. Имея высоту 13,33 м, она была в четыре раза выше, чем использовавшиеся в то время гномоны. Го Шоу-цзин, базируясь на своих собственных наблюдениях с помощью этого высокоточного гномона и используя данные шести крупномасштабных наблюдений, сделанных после 462 года (когда Цзу Чун-чжи создал календарь Да-мин), установил тропический год в 365,2425 сут, подтвердив исследования Ян Чжун-фу, который разработал календарь Тун-тянь в 1199 году. Эта величина была принята при разработке в 1281 году календаря Шоу-ши, который по точности тропического года равен григорианскому календарю, появившемуся на 300 лет позже. Почти через четыре века после Го Шоу-цзина астроном Син Юнь-лу (1573-1620), построив 20-метровый гномон, получил для тропического года число 365,242190 сут, являвшееся в то время наиболее точным в мире. Оно меньше полученного современными вычислениями (365,2421988 сут) всего на 0,0000088 сут.

Солнечный календарь.

При интенсивном развитии сельского хозяйства в Китае требовались знания закономерностей сезонных изменений погоды и ее влияний на выращиваемые культуры. Исходя из учета сезонных погодных изменений, уже в доханьское время был составлен солнечный метеорологический (сельскохозяйственный) календарь, в котором солнечный год делился на 24 «сезона», называемых цзе ци (табл. 2). Словарное значение иероглифа цзе = «коленце бамбука», «подразделение», «отрезок», а ци = «пневма», «воздух», «атмосфера». Таким образом, термин цзе ци буквально означает «пневменное/атмосферное подразделение».

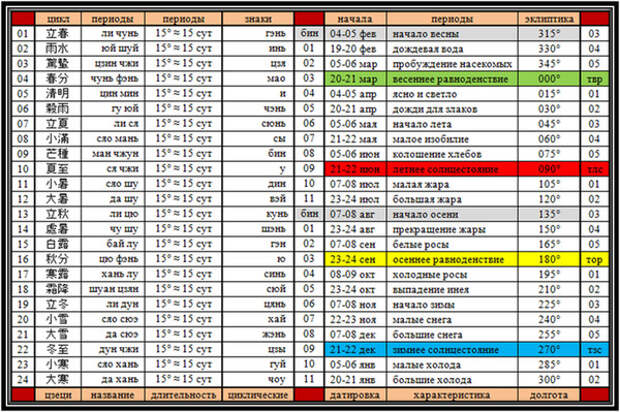

Таблица № 2. Календарь 24-сезонный.

В энциклопедическом трактате «Люй-ши чунь-цю», составленном в середине III до р.х., перечисляется чуть меньше половины названий цзе ци. Эти цзе ци встроены в комплекс характеристик 12 (двенадцати) лунных месяцев, причем так, что в их порядке видится система. Поэтому можно предположить, что к середине III до р.х. календарь 24 «сезонов» был уже вполне сформирован. Полный список цзе ци приводится в книге «Хуайнань-цзы», написанной во II до р.х. Принцип деления года на 24 периода учитывался в лунно-солнечном календаре Тай-чу, составленном в 104 до р.х. Начало года в календаре из 24 сезонов определяется еще как начало весны (ли чунь) и приходится на точку, находящуюся посередине между ДЗС и ДВР. Эти дни определяли начала соответствующих сезонов (Дун чжи, Чунь фэнь). Также выделялись дни летнего солнцестояния (Ся чжи) и осеннего равноденствия (Цю фэнь). Все эти характерные моменты движения Солнца китайцы хорошо могли вычислять уже в эпоху Чунь-цю. Ровно посередине между ними устанавливались пункты, определяемые как начала лета, осени, зимы (Ли ся, Ли цю, Ли дун). Между указанными пунктами выбирались еще более дробные периоды, названные по характерным приметам соответствующего сезона. В «Хуайнань-цзы» (цз. 3) сезоны коррелируют с циклическими знаками 12 «земных ветвей» и двумя «отбивными бечевками» (шэн), служащими у плотников для разметки прямых линий. Весна связана со знаками = инь, мао, чэнь; лето = сы, у, вэй; осень = шэнь, ю, сюй; зима = хай, цзы, чоу. «Бечевками», образующими правильный крест, связываются знаки мао и ю, у и цзы. Точки «стыка» сезонов коррелируются «шнурами» (вэй), связанными, видимо, с образом «повозки небесного свода» (каньюй). «Шнур» между чоу и инь («стык» зима-весна) называется «баодэ» («вознаграждение благодатью»); между чэнь и сы (весна-лето)= «чанъян» («Обычное счастье», «Очередной баран»); между вэй и шэнь (лето-осень) = «бэйян» («Оборотный ян»); между сюй и хай (осень-зима) = «титун» («Связывание силком», «Проход копыта»). Впоследствии при членении годового круга эти «шнуры» стали символизироваться триграммами Гэнь, Сюнь, Кунь, Цянь, являющи-мися в схеме Вэнь-вана «угловыми» (юй), т.е. промежуточными между «правильными» (чжэн) триграммами, ориентированными прямо на север, восток, юг, запад. При членении годового круга на 24 части к четырем «шнурам» и 12 «земных ветвей» добавляется 8 «небесных стволов» - без «у» и «цзи». Данный календарь позволял правильно определить начало весны, а значит, вовремя приступать к сельскохозяйст-венным работам. Практическим нуждам служило и разбиение всего года на 24 периода, соответствующих изменению погодных сезонов в Китае. Некоторая часть названий сезонов прямо отражает их сельскохозяйственную значимость в жизни китайцев. С 24 сезонами солнечного цикла было связано большинство погодных примет, которые интерпретировались в контексте сельскохозяйственной деятельности. Например, ясная погода в день Ли чунь («Начало весны») считалась приметой обильного урожая.

Поскольку солнечный год приблизительно равняется 365,25 сут, а 24 периода сельскохозяйственного/метеорологического календаря должны соответствовать положению Солнца на эклиптике в идеале через равные промежутки времени, то каждый сезон должен был бы быть равным приблизительно 15,22 сут. Реально они выбираются равными 15 или 16 сут в зависимости от местоположения в общей последовательности. Таким образом, два идущих друг за другом сезонных отрезка в сумме могут дать 30, 31, 32 сут, что является либо равным, либо большим, чем лунные месяцы в 29 и 30 сут. Этот факт был использован для установления правила интеркаляции лунных месяцев, пришедшего во II до р.х. на смену правилу, опирающемуся на цикл в 19 лет. В новом правиле 24 цзе ци подразделялись на нечетные и четные, причем, последние могли еще называться чжун ци («средние пневмы»). Интеркаляционным мог считаться такой месяц, который не захватывает начало четного сезона (чжун ци), или целиком умещается между началами двух нечетных сезонов (цзе ци). Практика вставки месяца всякий раз, когда это требовалось из сравнения между системами синодических месяцев и 24 сезонов, была гарантированной в точности и делала ненужным подсчет резонансных периодов. Это означало, что календарная наука могла бы развиваться более независимо от астрономии в качестве зрелой отдельной дисциплины. Само создание календаря из 24 сезонов требовало как высокого уровня знаний (астрономического понимания Земли, как небесного тела), так и сложного оборудования, без которого невозможно было собрать необходимую информацию. Все это уже было у китайцев в III-II до р.х. Однако применение системы 24 сезонов для процедур интеркаляции в это время не получило должного распространения и полного отказа от практики подсчета резонансов не произошло. Только в VII веке Ли Чунь-фэн взял на себя инициативу в переводе календарной науки на качественно новый уровень, разрабатывая календарь Линь-дэ, который был принят в 665 году.

Источник информации:

- http://www.synologia.ru/a/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C

Свежие комментарии